La famille Pasquier en Nouvelle-France

Découvrez l’histoire fascinante de la famille Pasquier en Nouvelle-France. Entre 1667 et 1670, trois générations de Pasquier s’installent au Québec, posant les bases d’un héritage durable. Aujourd’hui, leurs descendants, portant notamment les noms Paquet et Paquette, sont dispersés à travers l’Amérique du Nord. Explorez leur parcours, de Poitiers, en France, jusqu’au Canada colonial, et plongez dans l’histoire de ce nom emblématique qui continue de marquer l’histoire du Québec.

Click here for the English version

De Poitiers à Québec : l’histoire de la famille Pasquier

De 1667 à 1670, Québec, en Nouvelle-France, est le témoin d’un événement remarquable : l’arrivée de trois générations de la famille Pasquier, venues s’établir au Canada. Ce groupe familial comprend Émery Pasquier et son épouse, Renée Guillocheau ; les enfants d’Émery, René, Marguerite et Maurice ; et la femme de Maurice, Françoise Forget, ainsi que leur jeune fille, Jeanne.

Au fil du temps, leurs descendants ont solidement établi leurs racines au Québec et en Amérique du Nord, laissant un héritage durable sous le nom de Paquet et Paquette.

Racines à Poitiers

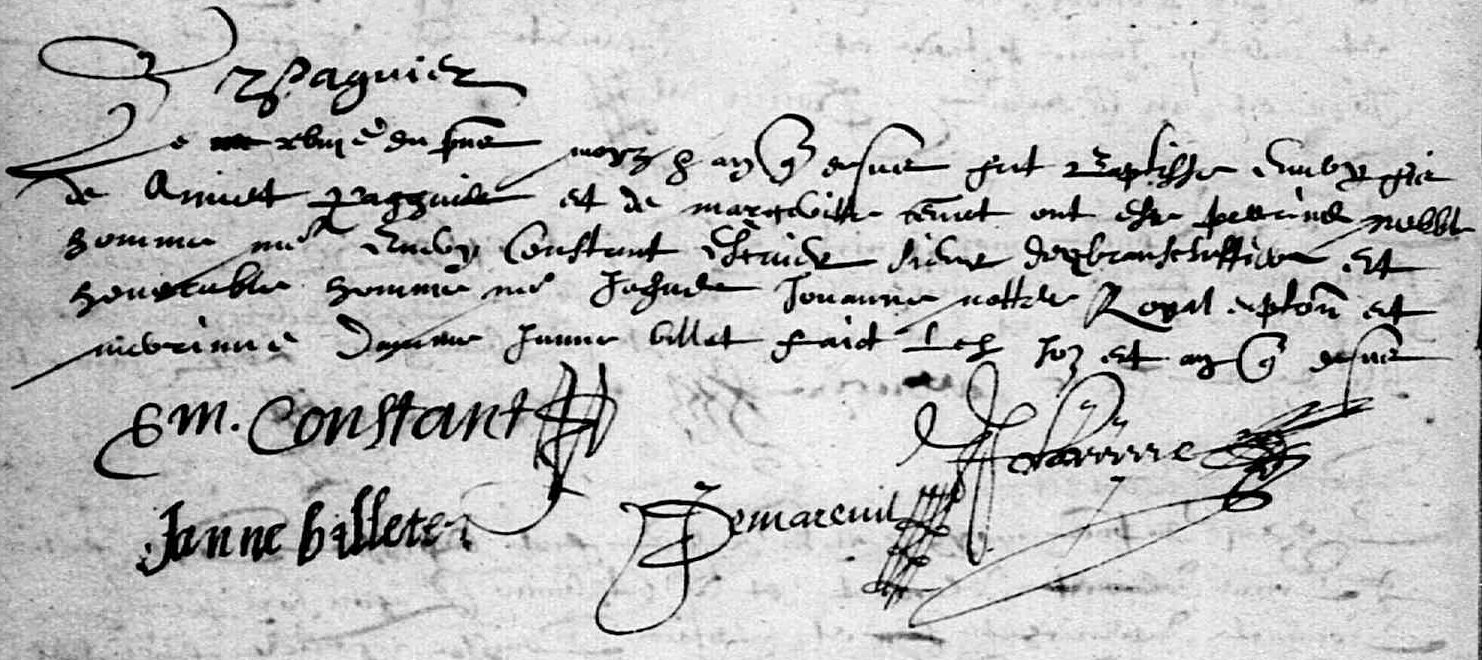

Émery « Méry » Pasquier, fils d’Annet Pasquier et de Marguerite Genet, est baptisé le 18 mars 1614 dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Poitiers, au Poitou, France. Son baptême est attesté par deux parrains et une marraine : Émery Constant, sieur des Brachessières ; Jacques Jouanne, notaire royal ; et Janne Gillet.

Baptême d’Émery Pasquier en 1614 (Archives départementales des Deux-Sèvres et de la Vienne)

Baptistère Saint-Jean

Au XVIIe siècle, la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Poitiers désignait vraisemblablement le baptistère Saint-Jean, l’un des plus anciens monuments chrétiens d’Europe. Construit au IVe ou au Ve siècle, ce baptistère était à l’origine doté d’une piscine octogonale pour les baptêmes par immersion. Il fut transformé en église paroissiale dédiée à Jean-Baptiste au cours du haut Moyen Âge. Bien que restant propriété de l’Église épiscopale, il servit à la fois de baptistère et d’église paroissiale à partir du XIIe siècle. Au XVIIe siècle, le bassin d’immersion d’origine n’était plus utilisé et avait été remplacé par des fonts baptismaux pour les cérémonies paroissiales.

![Intérieur du Baptistère Saint-Jean, 2016 (photo [recadrée] de Cosal, Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0)](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5bb6661d8dfc8c1836526d3a/1738443386457-81LXU60OXZDF3IJ023YY/Poitiers%2C_Babtistry_St._Jean%2C_interior.jpg)

Émery Pasquier et Vincende Beaumont

À l’âge de 23 ans, Émery Pasquier épouse en premières noces Vincende Beaumont, fille de Pierre Beaumont et de Jehanne Guibert. Leur contrat de mariage est rédigé le 4 octobre 1637 en l’étude des notaires Johanne et Aubineau à Poitiers. Émery y est identifié comme maître-sergetier. Sa mère, Marguerite Genet, est présente et mentionnée comme veuve d’Annet Pasquier. Sa tante, Renée Guinet, ainsi que son cousin, François Grivet, sont également présents.

Du côté de la mariée, ses parents, Pierre Beaumont et Jehanne Guibert, sont présents, accompagnés de ses oncles, François Guibert et Hilaire Clemant. Pierre est décrit comme texier en toiles.

Le mariage est célébré le 25 octobre 1637 dans la paroisse natale de Vincende, Saint-Hilaire-de-la-Celle à Poitiers.

Des chercheurs ont découvert un contrat de mariage antérieur, daté du 27 octobre 1635 à Poitiers, entre Vincende Beaumont et Nicolas Gaudin. Ce document mentionne également les parents de Vincende sous les noms de Pierre Beaumont et Jehanne Guybert. Bien que cette concordance suggère qu’il pourrait s’agir de la même Vincende qui épousa Émery deux ans plus tard, l’absence du nom de Gaudin en tant qu’époux précédent dans le contrat de 1637 — ce qui était pourtant d’usage en pareil cas — laisse subsister un doute.

Mariage d’Émery Pasquier et Vincende Beaumont en 1637 (Archives départementales des Deux-Sèvres et de la Vienne)

Émery et Vincende s’installent à Poitiers, où ils auront au moins sept enfants :

Pierre (1638-avant 1659)

Marie (1640-avant 1659)

Maurice (1641-1715)

Louis (1643-avant 1659)

Marguerite (1645-avant juillet 1698)

François (1647-?)

René (1650-1699)

Vue de Poitiers, 1645 (Bibliothèque nationale de France)

Sépulture de Vincende Beaumont en 1658 (Archives départementales des Deux-Sèvres et de la Vienne)

Un double contrat de mariage

Le 29 juillet 1659, une union peu commune entre deux familles est conclue dans l’étude du notaire Berthonneau à Poitiers. Émery Pasquier, âgé de 45 ans, signe un contrat de mariage avec Renée Guillocheau, veuve du marchand Jacques Forget. Lors de la même séance, son fils Maurice, âgé de 17 ans, établit également un contrat de mariage avec Françoise Forget, la fille de Renée, du même âge. Les contrats révèlent que Renée a un fils, Claude, et qu’Émery a trois enfants encore vivants : Marguerite, François et René.

Émery et Maurice sont tous deux qualifiés de maîtres-sergetiers, ce qui suggère que Maurice a appris le métier auprès de son père. Dans le cadre du contrat, Émery promet à son fils « son mestier de sargetier et sa garniture et despendance », ainsi qu’un lit, quelques meubles et de la vaisselle, à remettre le jour de son mariage. Il le libère également de tous les frais liés à son apprentissage de maître-sergetier.

Renée Guillocheau accorde à sa fille une dot de 60 livres en deniers. En complément, Françoise reçoit :

« un lict garny de son charlict de bois de noier une paillasse coeste en coessin remply de plume une mante de laine blanche baree de noir un ciel de broderies et ses cortines et contenaces et contenances de sarge jaulne, deux linceux, deux nappes une douzaine de serviettes, un chaudron d airain de deux seaux ou envyron deux escuelles d estain une brosse et un poeslon et un cuillere d airain ».

Aucune des parties concernées ne put signer le contrat de mariage.

Après leurs mariages, les deux couples Pasquier s’installent à Poitiers. Malheureusement, les dates exactes des unions demeurent inconnues en raison de l’absence des registres paroissiaux entre 1659 et 1662.

La vie à Poitiers

Les noms d’Émery et de Maurice n’apparaissent chacun que dans un seul acte notarié au début des années 1660 :

Le 29 août 1660, Maurice signe un bail de deux ans pour une boutique avec chambre haute, située dans une maison « entre les églises », au prix de 30 livres par an.

Le 5 février 1662, Émery loue une petite maison avec un jardin attenant à celle de son bailleur. La maison, qui appartient aux pauvres de la Dominicale, est louée pour une durée de cinq ans.

Maurice et Françoise font baptiser deux filles à Poitiers : Marguerite en 1663 et Jeanne en 1666.

Un nouveau départ en Nouvelle-France

En 1667, les efforts de recrutement pour la petite colonie du Canada, en Nouvelle-France, battent leur plein. Jean-Baptiste Colbert, contrôleur général des finances du roi Louis XIV, cherche à attirer des artisans qualifiés de divers métiers pour s’installer au Canada avec leurs familles. Les tisserands et les sergetiers sont particulièrement ciblés. Le sol canadien est réputé fertile et particulièrement propice à la culture du chanvre et du lin. Colbert souhaite y établir une production locale de textiles afin de réduire la dépendance aux importations coûteuses en provenance de France.

Émery et Maurice Pasquier acceptent d’émigrer en Nouvelle-France en 1667. Bien qu’aucun document précis attestant de leur engagement n’ait survécu, ils ont probablement signé les contrats de travail habituels d’une durée de trois ans. Une note retrouvée dans les archives de Poitiers mentionne : « Méry et Maurice Pasquier engagés pour le Canada en 1667, installés au Bourg-Royal. »

On ignore quel navire a transporté les Pasquier vers la Nouvelle-France. En 1667, dix navires ont quitté La Rochelle et Dieppe à destination de Québec, mais la plupart des listes de passagers n’ont pas été conservées. Les chercheurs supposent que les Pasquier sont peut-être arrivés à bord du Constance ou du Saint-Sébastien.

Le recensement de 1667 de la Nouvelle-France apporte de précieuses informations sur l’établissement de la famille. Dans le secteur connu sous le nom de Coste Notre-Dame des Anges, à Charlesbourg, Maurice Pasquier, 28 ans, et sa femme, Françoise Forget, 25 ans, sont recensés comme propriétaires d’un arpent de terre défrichée.

Ménage de Maurice et Françoise dans le recensement de la Nouvelle-France en 1667 (Bibliothèque et Archives Canada)

Absences de la famille dans le recensement

Les filles de Maurice et Françoise, Marguerite et Jeanne, ne figurent pas dans le recensement de 1667, ce qui laisse supposer qu’elles étaient encore en France à cette époque. Il est possible que leurs parents aient souhaité terminer leurs contrats de travail de trois ans avant de les faire venir au Canada.

Émery Pasquier, son épouse Renée Guillocheau, ainsi que les autres enfants d’Émery, sont également absents du recensement. Deux hypothèses se posent : soit ils ont été omis par erreur, soit ils sont arrivés en Nouvelle-France après 1667.

Certaines sources ont identifié à tort « Mery Pasquier » dans le recensement de 1667 comme étant le fermier de la dame Gloria dans la région des Costes de Ste-Geneviève, St-François et St-Michel. Cependant, cet individu était en réalité un jeune homme de 30 ans nommé Nony Pasquier, et non Émery, alors âgé de 53 ans. Cette erreur s’est perpétuée dans plusieurs transcriptions.

Confirmation de l’arrivée des familles

D’après le recensement de 1667, nous pouvons conclure avec certitude que seuls Maurice et Françoise vivaient en Nouvelle-France cette année-là. Aucun autre membre de la famille Pasquier n’y est recensé.

François Pasquier, frère de Maurice, n’est jamais mentionné dans les archives canadiennes. Il est probable qu’il soit resté en France, où il serait décédé.

Marguerite Pasquier, fille aînée de Maurice et Françoise, n’est jamais venue en Nouvelle-France. Elle est peut-être morte en France ou lors de la traversée transatlantique.

L’arrivée des autres membres de la famille demeure incertaine. Émery, son épouse Renée et leurs enfants Marguerite et René ont probablement voyagé ensemble, arrivant avant le mariage de Marguerite en 1670. Jeanne Pasquier, la fille de Maurice et Françoise, a peut-être fait le voyage avec eux.

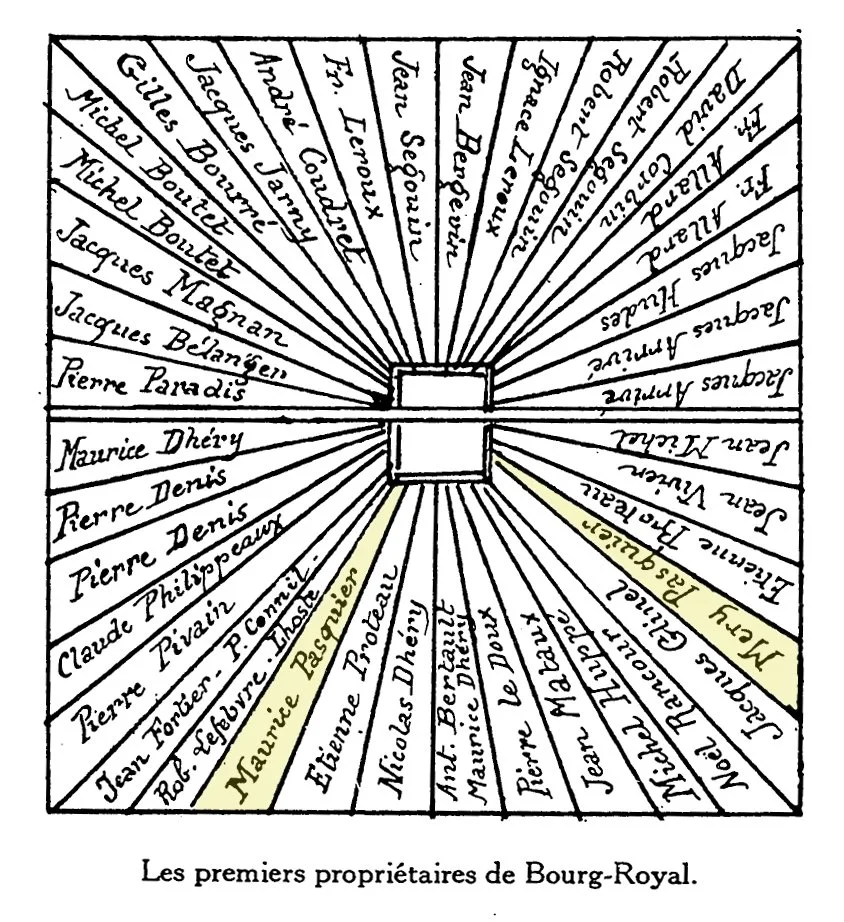

La vie à Bourg-Royal

Dans les années 1670, la famille Pasquier est solidement établie à Bourg-Royal, un établissement situé à Charlesbourg, au nord-ouest de Québec. Aujourd’hui, Charlesbourg fait partie des six arrondissements de la ville de Québec. Selon certaines sources, Maurice Pasquier aurait obtenu sa concession de terre peu après son arrivée en Nouvelle-France. Celle-ci a été officiellement ratifiée par l’intendant le 7 novembre 1672. Émery Pasquier a probablement reçu la sienne à la même époque.

Carte non datée des premiers propriétaires de Bourg-Royal (tirée du livre Zéphirin Paquet, sa famille, sa vie, son œuvre)

Les origines de Bourg-Royal

Le nom de Bourg-Royal remonte aux débuts de la Nouvelle-France, plus précisément aux années 1660. Il a été choisi par Jean Talon, intendant de la colonie, dans le cadre de son plan de développement de nouveaux établissements dans la région.

En 1667, avec l’appui du ministre Jean-Baptiste Colbert, Talon exproprie les Jésuites d’une partie des terres situées entre Charlesbourg et Beauport. Son objectif est d’y établir un village en forme d’étoile, inspiré du plan radial du Trait-Carré de Charlesbourg.

Bourg-Royal est conçu avec un carré central de 25 arpents, au sein duquel un carré plus petit de cinq arpents — appelé trait-carré — est réservé à l’église, au presbytère et au cimetière. Les maisons des colons sont disposées autour du trait-carré, tandis que leurs parcelles trapézoïdales s’étendent vers l’extérieur, formant une étoile.

Aujourd’hui, Bourg-Royal est l’un des 35 quartiers de la ville de Québec et l’un des six situés dans l’arrondissement de Charlesbourg. Il correspond approximativement à l’ancienne municipalité de Charlesbourg-Est, qui a existé de 1927 à 1975.

Localisation de Bourg-Royal (Mapcarta)

Vue aérienne du quartier Bourg-Royal à Charlesbourg (photo de Pierre Alexandre Papillon prise en avril 2010, Wikimedia Commons CC BY 2.0)

Une étape importante pour la famille Pasquier

Le 26 novembre 1670, la famille Pasquier célèbre son premier mariage canadien à Québec. Ce jour-là, Marguerite Pasquier, fille d’Émery Pasquier et de Vincende Beaumont, épouse François Biville dit Picard. Marguerite a 25 ans, tandis que son mari, âgé de 39 ans, est arrivé en Nouvelle-France comme soldat du régiment de Carignan-Salières avant de devenir menuisier. Ensemble, ils ont trois enfants : François Joseph, Marie Catherine et Jean. Après le décès de François Biville, Marguerite se remarie le 20 janvier 1676 à Québec avec Bernard Gonthier, lui aussi menuisier. De cette union naissent six enfants.

Le 22 août 1673, Maurice Pasquier reçoit une concession de terre de Louis Couillard de Lespinay, seigneur de Rivière-du-Sud. Cette terre, située dans la seigneurie de Rivière-du-Sud, mesure quatre arpents de front le long du fleuve Saint-Laurent et s’étend sur quarante arpents de profondeur. En échange, Maurice s’engage à verser à son seigneur une rente annuelle de quatre livres en argent et de quatre chapons vifs, payable chaque année à la fête de la Saint-Rémy.

Une lutte pour les droits de pâturage

Image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec Dall-E (janvier 2024)

Le 10 juillet 1675, Émery Pasquier et son épouse, Renée Guillocheau, saisissent la cour pour poursuivre leur voisine, Geneviève Alexandre, pour coups et blessures sur Renée. Ils réclament le remboursement des frais de chirurgie ainsi que des dommages et intérêts. L’affaire et son appel s’étendent jusqu’au 26 août 1675.

Dans son livre Zéphirin Paquet, sa famille, sa vie, son œuvre, le père Alcas résume les détails du procès.

Le 4 juillet, Renée Guillocheau attache un cochon et ses porcelets près de la grange de Pierre Connil, une zone de pâturage public. Geneviève Alexandre, une voisine, s’y oppose et exige avec colère le retrait des animaux. Informée par son petit-fils de la confrontation, Guillocheau lui demande d’ignorer la requête d’Alexandre. Furieuse, celle-ci coupe la corde du cochon et le déplace ailleurs.

Guillocheau s’approche d’Alexandre, munie d’un bâton pour se protéger. Un échange houleux s’ensuit, au cours duquel Guillocheau frappe Alexandre à deux reprises. Cette dernière réagit violemment : elle arrache le couvre-chef de Guillocheau, la mord au bras droit, lui casse le bras gauche avec son propre bâton et lui inflige de graves blessures. Des voisins interviennent, aidant Guillocheau à regagner son domicile, tandis qu’un jeune garçon court alerter les autres habitants. Émery Pasquier transporte alors sa femme blessée à Québec, où elle reçoit des soins médicaux et où un chirurgien établit un rapport sur son état. Il dépose ensuite une plainte officielle.

Le 11 juillet, la justice se prononce sur l’affaire. Les témoins corroborent le récit de Guillocheau, mais Alexandre nie l’avoir mordue ou frappée. Le juge rejette ses prétentions et la condamne « à payer le chirurgien qui avait pansé René Guillocheau et de plus, à verser dix livres d’amende applicables au pain des prisonniers. »

Appel et résolution

Le 18 août 1675, Émery Pasquier et Renée Guillocheau font appel d’une partie de la décision qui rejette certains aspects de leur plainte initiale. La cour d’appel annule la décision précédente et rétablit l’obligation pour Geneviève Alexandre de couvrir tous les frais du chirurgien ainsi que les frais de justice, tout en exonérant Pasquier et Guillocheau de toute faute. La cour interdit également toute nouvelle diffamation par l’une ou l’autre des parties, sous peine d’une amende de vingt livres.

Peut-être épuisés par cette longue bataille juridique, Émery et Renée décident de céder leur propriété de Bourg-Royal à leur fils Maurice le 10 août 1675. Maurice, qui réside toujours à Bourg-Royal, n’a pas encore pris possession de sa concession à Rivière-du-Sud. Dans leur déclaration, Émery et Renée invoquent leur âge avancé et leur incapacité à entretenir la propriété, ce qui les contraint à se retirer chez leur fils. La donation comprend une maison, un atelier de sergetier entièrement équipé, un lit de plume avec traversin, une couverture et trois plats d’étain.

Le 4 avril 1677, Maurice Pasquier et son épouse, Françoise Forget, louent une terre à Bourg-Royal auprès de Pierre Denis de Laronde. Le bail de trois ans, fixé à 100 livres par an, comprend l’usage d’une charrue et de deux bœufs pour travailler la terre.

Décès de Renée et d’Émery

Renée Guillocheau est décédée quelque temps avant le 5 février 1679, date du contrat de mariage entre Jeanne Pasquier et Jean Paradis. À cette occasion, Maurice Pasquier accorde à sa fille une dot de 50 livres, un lit de plume avec traversin, ainsi qu’un habit de noces avec deux jupes, précisant que ces vêtements « luy a esté faict par defuncte Renée Guillochot, grand-mère de la ditte future espouse ».

Émery Pasquier est décédé à environ 66 ans, entre le 16 octobre 1679 et le 14 novembre 1681. Il est mentionné pour la dernière fois comme vivant lors du mariage de son plus jeune fils, René, le 16 octobre 1679. Toutefois, lors du recensement de la Nouvelle-France en 1681, son nom ne figure plus, indiquant qu’il était probablement décédé à cette date.

Le mariage de René Pasquier

Le 16 octobre 1679, René Pasquier, plus jeune fils d’Émery Pasquier et de Vincende Beaumont, épouse Marie Hélène Lemieux à Québec. Âgé de 28 ans, René est menuisier et réside dans la Basse-Ville de Québec. Sa promise, quant à elle, est âgée de 19 ans. Le couple s’établit à Québec et aura au moins six enfants.

Lors du recensement de 1681 en Nouvelle-France, Maurice Pasquier et Françoise Forget vivent toujours à Bourg-Royal avec leurs cinq enfants. La famille possède 18 arpents de terre en valeur et quatre bêtes à cornes, témoignant de leur prospérité et de leur enracinement dans la colonie.

Ménage de Maurice et Françoise dans le recensement de la Nouvelle-France en 1681 (Bibliothèque et Archives Canada)

Les enfants de Maurice Pasquier et Françoise Forget

Marguerite (1663-avant 1667)

Jeanne (1666-1711) épouse Jean Paradis et aura onze enfants.

Louis (1669-1703) épouse Marie Geneviève Leroux dite Cardinal et aura six enfants.

François (1671-1758) épouse Marie Marguerite Marcoux et aura treize enfants.

René (1673-avant 1681)

Jacques (1675-1764) épouse Marie Françoise Nestyus [orthographe incertaine] et aura treize enfants.

Marie Françoise (1678-1765) épouse Paul Boulay et aura douze enfants.

Un déménagement à La Canardière

En 1683, Maurice et Françoise quittent Bourg-Royal pour saisir une nouvelle opportunité. Le 26 mars, ils s’installent dans une ferme à La Canardière, propriété de leur ancien bailleur à Bourg-Royal, Pierre Denis de Laronde, et de son épouse, Catherine Leneuf. Le 27 juin, Maurice et Françoise officialisent leur installation en signant un bail de neuf ans pour la ferme et la maison. Le loyer annuel de 300 livres doit être payé en blé ou en autres denrées. À cette époque, Laronde, devenu aveugle depuis cinq ans, n’est plus en mesure de gérer lui-même la propriété.

La ferme de La Canardière est vaste. Désormais enregistré comme laboureur, Maurice est responsable de 23 ou 24 arpents de terre labourable, de 30 arpents de pré à faucher, ainsi que d’une grande maison en pierre. Le bail comprend également quatre bœufs, sept vaches laitières et plusieurs dépendances : une laiterie, un poulailler, un fournil, une écurie et deux granges. Ce nouvel engagement permet à Maurice d’accéder au statut d’agriculteur d’importance.

L’actuel chemin de la Canardière au Québec (Mapcarta)

La Canardière

Au début de la colonie, La Canardière englobe tout le front de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges, s’étendant de la rivière Saint-Charles à la rivière Beauport. Située à l’extérieur des principales fortifications de Québec, elle sert de zone frontalière pour les colons français. La région est composée de prairies broussailleuses s’étendant le long de la côte, de Québec à Beauport, constituant un terrain de chasse idéal pour les canards, ce qui lui vaut son nom de La Canardière. Lors du recensement de 1667, ces terres sont déjà occupées par plusieurs censitaires, dont Simon Denis, François Trefflé et Pierre Denis de Laronde.

En 1686, Maurice Pasquier fait face à de petits ennuis judiciaires. En tant que censitaire d’une seigneurie, il est tenu de moudre son grain exclusivement au moulin seigneurial. Or, lui et plusieurs autres censitaires de La Canardière ne respectent pas cette obligation. Jean Méthot, meunier de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges, propriété des Jésuites, poursuit Maurice, ainsi que Michel Huppé, Jacquette Archambault (veuve de Paul Chalifou), André Parent, Jacques Parent, Pierre Parent fils et André Coudray. Les défendeurs font valoir que le moulin est mal entretenu et difficile d’accès, car ils doivent traverser la rivière Saint-Charles pour s’y rendre. Malgré leur défense, le 26 février, le juge donne raison à Méthot, obligeant les censitaires à respecter leur obligation seigneuriale.

Malgré ce revers juridique, Maurice reste assidu à ses obligations, veillant à ce que son loyer soit payé intégralement et à temps durant ses années à La Canardière. Après sept ans de travail et d’installation sur la terre, il prend une décision audacieuse : acheter la propriété. Le 5 juin 1690, un acte de vente est rédigé. Maurice et Françoise s’engagent à verser 6 000 livres à Pierre Denis de Laronde, soit l’équivalent d’environ 183 000 dollars canadiens d’aujourd’hui. L’achat comprend six arpents de front sur le fleuve Saint-Laurent et 40 arpents de profondeur, ainsi que tous les bâtiments et les bestiaux de la propriété. Cette acquisition marque une étape majeure dans la vie de Maurice Pasquier et consolide son statut d’agriculteur de premier plan dans la région.

La Bataille de Québec

En octobre 1690, la vie paisible de Maurice Pasquier et Françoise Forget à La Canardière est brusquement bouleversée par un événement inattendu et dévastateur. Le 16 octobre, une flotte de 34 navires, commandée par Sir William Phips, remonte le fleuve Saint-Laurent avec l’intention de s’emparer de Québec. En réponse à la demande de reddition de Phips, le gouverneur général Louis de Buade de Frontenac réplique d’une phrase restée célèbre : « Allez dire à votre maître que je répondrai par la bouche de mes canons ».

« Frontenac, recevant l’envoyé de sir William Phipps, qui demande à Québec de rendre les armes, 1690 » aquarelle de Charles William Jefferys (Bibliothèque et Archives Canada)

Le 18 octobre 1690, les Anglais lancent leur offensive en employant une stratégie à deux volets : un bombardement naval de Québec et un assaut terrestre. Environ 1 300 soldats anglais débarquent sur la rive de Beauport, à une distance inquiétante de La Canardière. Malheureusement pour les habitants, les envahisseurs occupent les fermes de La Canardière, l’avant-garde s’installant dans les bâtiments de Maurice Pasquier. Le lendemain, armées de cinq canons, les troupes anglaises reprennent leur marche vers la rivière Saint-Charles.

La réponse française est rapide et parfaitement coordonnée. Les forces régulières rejoignent les milices coloniales de Montréal et de Trois-Rivières, ainsi que les colons locaux, pour contrer l’avancée ennemie. Pris en embuscade par des tirs inattendus, les Anglais sont forcés de se replier dans leurs camps dès le soir même.

« Défense de Québec en 1690 » dessin de Charles Van Tenac en 1847 (Bibliothèque nationale de France)

« Québec, ville de l’Amérique du Nord en Nouvelle-France », carte de 1695 de Nicolas de Fer (David Rumsey Map Collection)

Le vendredi 20 octobre, Messieurs de Longueuil et de Sainte-Hélène traversent la rivière Saint-Charles à la tête de détachements supplémentaires pour stopper l’avancée anglaise le long de la rive. Malheureusement pour Maurice et Françoise, La Canardière devient le théâtre de nombreuses escarmouches.

L’après-midi du 21 octobre, les Français lancent une attaque décisive, attirant les Anglais dans de multiples embuscades et leur infligeant de lourdes pertes. À l’aube du 22 octobre, le camp anglais est déserté, le cours de la bataille ayant tourné résolument en faveur des Français.

Face à des pertes croissantes et à d’importantes difficultés logistiques, les forces anglaises se retirent en désordre. Le 25 octobre, le retrait de la flotte de Phips marque la fin du siège et une victoire majeure pour la Nouvelle-France.

« Plan figuratif de La Canardière en 1690 », dessiné par George Saint-Michel en 1893, indiquant la terre de Maurice Pasquier (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Les suites du conflit

Image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec Dall-E (janvier 2025)

La propriété de Maurice et Françoise est dévastée par le conflit. Un acte notarié rédigé près de 16 ans plus tard pour Pierre Denis dit Laronde témoigne de l’ampleur des dégâts :

« Attendu qu’au mois d’octobre, la flotte anglaise qui vint pour effrayer cette ville, fit descente à la Canardière et y brûla, ruina tous les bâtiments, grains, bestiaux de la métairie, ce qui mit Maurice Pasquier, dans l’impuissance de payer la rente d’une somme de 6 000 livres en principal, prix de la dite métairie à lui vendu le 5 juin 1690. . . »

En reconnaissance de leurs pertes partagées, Laronde accorde à Maurice une remise de deux années d’arrérages de rente (600 livres), notant qu’il avait lui-même « reçu de Sa Majesté une gratification annuelle de 150 livres sa vie durant, en considération de la dite perte ».

Malgré les dégâts, Maurice et ses fils entreprennent la tâche ardue de reconstruire la propriété. Plus tard, Jacques, fils de Maurice, s’installera sur les terres avec sa propre famille, garantissant ainsi que La Canardière demeure une partie de l’héritage des Pasquier.

Décès de Françoise Forget

Françoise Forget décède à l’âge d’environ 61 ans le 27 janvier 1703 à l’Hôtel-Dieu de Québec. Elle est inhumée le jour même dans le cimetière de l’hôpital. La rapidité de son enterrement laisse supposer qu’elle a peut-être été victime de l’épidémie de variole qui ravage la colonie en 1702 et 1703. Son fils Louis, inhumé deux jours plus tôt, a probablement succombé à la même maladie contagieuse.

Décès de Françoise Forget en 1703 (Ancestry)

Conformément à l’usage, un inventaire des biens de Maurice Pasquier et Françoise Forget est dressé par le notaire Florent de La Cetière le 27 juillet 1703.

Dans la cuisine : une crémaillère, une table, des casseroles, des seaux, des ustensiles de cuisine, des poêles et des bouteilles en verre.

Dans la chambre à coucher attenante à la cuisine : un lit et trois vieilles couvertes qualifiées de « méchante laine ou poil de chien ».

Au grenier : 40 minots de blé et six minots d’avoine.

À la cave : 80 livres de salé et 16 livres de beurre.

Le couple possédait également un cheval noir de 18 ans, trois taureaux noirs, trois vaches laitières, sept cochons et une génisse. La grange abritait plusieurs outils agricoles, dont des houes, une charrue avec ses socs, ainsi qu’une charrette et ses attelages.

Le document précise que les Récollets doivent à Maurice 95 livres pour des cordes de bois et 23 livres pour du foin. Geneviève Leroux (ou Lehoux) lui doit 100 livres. Toutefois, Maurice a accumulé un total de 1 024 livres de dettes.

L’inventaire recense également ses biens fonciers :

À Bourg-Royal : une terre d’un demi-arpent de front face au Trait-Carré sur 17 arpents de profondeur, comprenant une petite maison, évaluée à 600 livres.

À La Canardière : une terre de six arpents de front le long du fleuve Saint-Laurent, sur 40 arpents de profondeur. Maurice avait précédemment cédé deux arpents à son fils François, qui lui permit d’en jouir jusqu’à la fin de sa vie.

Maurice exprime son souhait de terminer ses jours à La Canardière et de transmettre tous ses biens immobiliers à son fils Jacques, qui accepte de veiller sur lui dans sa vieillesse.

Dispositions finales

Le 17 octobre 1709, Maurice Pasquier demande aux héritiers de Catherine Leneuf et de Pierre Denis de Laronde d’approuver la cession de La Canardière à son fils Jacques et à son épouse, Françoise Stevens. La terre n’ayant pas encore été entièrement payée, Maurice sollicite que Jacques et Françoise « soient substitués à sa place et qu’ils jouissent de la dite terre aux mêmes charges, clauses et conditions exprimées sur le contrat de vente ». Les héritiers acceptent l’arrangement.

Décès de Maurice Pasquier

Maurice Pasquier s’éteint à l’âge de 73 ans, le 27 janvier 1715, « après avoir reçu les sacrements de l’Eglise dans le cours de sa maladie ». Il est inhumé le lendemain dans le cimetière paroissial Notre-Dame de Québec.

Sépulture de Maurice Pasquier en 1715 (Généalogie Québec)

Hommages à Maurice Pasquier et sa famille

Afin d’honorer Maurice Pasquier et sa descendance, la Ville de Québec a nommé deux rues en son honneur.

Vers 1967, la rue Paquet est implantée dans le quartier 5-1 de Beauport, aujourd’hui intégré à la ville de Québec. En 2006, elle est officiellement renommée « rue Maurice-Paquet ».

Vers 1976, la rue des Pasquiers est désignée dans l’arrondissement 4-3 (Bourg-Royal) de Charlesbourg, qui deviendra plus tard une partie de Québec.

Au fil du temps, le patronyme Pasquier a évolué en Pâquet, puis en Paquet, avec Paquette comme variante.

Vous appréciez nos articles et nos ressources ? Soutenez-nous en effectuant un don ! Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, nous aide à payer l'hébergement de notre site web et nous permet de produire plus de contenu dédié à la généalogie et à l'histoire du Canada français. Nous vous remercions !

Bibliographie :

« Poitiers (Vienne, France) - Baptêmes - (1613-1615) - Collection communale 3375 (Saint-Jean-Baptiste) », images numérisées, Archives Départementales des Deux-Sèvres et de la Vienne (https://archives-deux-sevres-vienne.fr/ark:/28387/vtac3257f9e0446e33e/daogrp/0/31 : consulté le 16 janv. 2025), baptême d’Émery Pasquier, 18 mars 1614, Poitiers (Saint-Jean-Baptiste), image 31 sur 93.

« Poitiers (Vienne, France) - Mariages - (1625-1653) - Collection communale 3293 (Saint-Hilaire-de-la-Celle) », images numérisées, Archives Départementales des Deux-Sèvres et de la Vienne (https://archives-deux-sevres-vienne.fr/ark:/28387/vta5195d8a8c50d34d5/daogrp/0/19 : consulté le 16 janv. 2025), mariage de Émery Pasquier et Vincente Beaumont, 25 oct. 1637, Poitiers (Saint-Hilaire-de-la-Celle), image 19 sur 104.

« Poitiers (Vienne, France) – Baptêmes, Mariages, Sépultures (1652-1658) - Collection communale 3387 (Saint-Jean-Baptiste) », images numérisées, Archives Départementales des Deux-Sèvres et de la Vienne (https://archives-deux-sevres-vienne.fr/ark:/28387/vtac68d5d91a097f556/daogrp/0/139 : consulté le 16 janv. 2025), sépulture de Vincende Beaumont, 20 déc. 1658, Poitiers (Saint-Jean-Baptiste), image 139 sur 140.

« Focus : le Baptistère Saint-Jean Poitiers », Grand Poitiers (https://www.grandpoitiers.fr/fileadmin/Publications/Poitiers/Focus_-_Baptistere_Saint-Jean.pdf : consulté le 16 janv. 2025).

« Le LAFRANCE (Baptêmes, mariages et sépultures) », base de données et image numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/66966 : consulté le 22 janv. 2025), mariage de Francois Biville Picard et Marguerite Pasque, 26 nov. 1670, Québec (Notre-Dame-de-Québec); citant les données originales : Institut généalogique Drouin et le PRDH.

Ibid. (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/66966 : consulté le 22 janv. 2025), mariage de Francois Biville Picard et Marguerite Pasque, 26 nov. 1670, Québec (Notre-Dame-de-Québec).

Ibid. (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/67145 : consulté le 22 janv. 2025), mariage de Bernard Gontier et Marguerite Pasquier, 20 janv. 1676, Québec (Notre-Dame-de-Québec).

Ibid. (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/67209 : consulté le 22 janv. 2025), mariage de Rene Pasquier et Helene Lemieux, 16 oct. 1679, Québec (Notre-Dame-de-Québec).

Ibid. (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/67209 : consulté le 23 janv. 2025), sépulture de Maurice Paquet, 28 janv. 1715, Québec (Notre-Dame-de-Québec).

« Quebec, Canada, Vital and Church Records (Drouin Collection), 1621-1968 », images numérisées, Ancestry.ca (https://www.ancestry.ca/imageviewer/collections/1091/images/d13p_31480242?pId=19963327 : consulté le 23 janv. 2025), décès de Françoise Paquet, 27 janv. 2025, Québec (Hôtel-Dieu) ; citant les données originales : Collection Drouin, Institut généalogique Drouin.

« Actes de notaires : Romain Becquet (1665-1682) », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4064892?docref=OQ6TyWlfSfVs5rL4MIRh4A : consulté le 22 janv. 2025), concession de terre à Maurice Pasquier, 22 août 1673, fichier « 1 novembre 1672 - 21 août 1675 », images 308-310 sur 954.

Ibid. (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4064893?docref=b3DG0X4blvVZG-wit1miQw : consulté le 22 janv. 2025), bail de ferme à Maurice Pasquier, 4 avr. 1677, fichier « 5 septembre 1675 - 31 octobre 1678 », images 357-358 sur 1117.

« Actes de notaires : Paul Vachon (1655-1693) », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4215636?docref=Do_a1Yi_m283qEjYmumtqQ : consulté le 22 janv. 2025), contrat de mariage entre Jeanne Pasquier et Jean Paradis, 5 fév. 1679, fichier « 1 septembre 1673 - 27 novembre 1680 », images 941-946 sur 1185.

« Actes de notaires : Gilles Rageot (1666-1691) », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4083923?docref=c2iXtUZtGlj2TjZ73KZ5yA : consulté le 23 janv. 2025), vente de terre de Pierre Denis Laronde à Maurice Pasquet et Françoise Forget, 5 juin 1690, fichier « 7 octobre 1688 - 18 décembre 1691 », images 641-643 sur 1348.

« Actes de notaires : Pierre Duquet (1663-1687) », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSTC-Y9H1-L?cat=1175224&i=2225 : consulté le 22 janv. 2025), donation de Mery Pasquier à Maurice Pasquier, 10 août 1675, image 2226 sur 2541 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaires : François Genaple (1682-1709) », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS56-L73K-S?cat=1168969&i=314 : consulté le 23 janv. 2025), bail de ferme de Catherine Leneuf à Maurice Pasquet et Françoise Forget, 27 juin 1683, images 315-318 sur 3419 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaires : Florent de La Cetière (1702-1728) », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS56-23H6-L?cat=963722&i=635 : consulté le 23 janv. 2025), inventaire de Maurice Pasquet et Françoise Forget, 27 juil. 1703, images 636-646 sur 3373 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaires : Jean-Robert Duprac (1693-1723) », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-P3NX-D7RD?cat=754273&i=2649 : consulté le 23 janv. 2025), cession de terre à La Canardière par Maurice Paquet à Jacques Paquet et Marie-Françoise, 17 oct. 1709, images 2650-2651 sur 2804 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Collection Pièces judiciaires et notariales - Archives nationales à Québec », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://advitam.banq.qc.ca/notice/387027 : consulté le 22 janv. 2025), « Procédures criminelles contre Geneviève Alexandre, femme de Pierre Conille, demeurant au Bourg-Royal, faite à la requête de Méry (Émery) Paquet, habitant demeurant au Bourg-Royal et Renée Guillocheau, sa femme, pour assaut », 9 juil. 1675-23 août 1675, cote TL5,D121, Id 387027.

« Fonds Conseil souverain - Archives nationales à Québec », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://advitam.banq.qc.ca/notice/401256 : consulté le 22 janv. 2025), « Appel mis au néant de la sentence rendue par le lieutenant général de Québec, le 8 août 1675, entre Méry Paquet et Renée Guillocheau, sa femme, d'une part et Geneviève Alexandre, femme de Pierre Conille, intimée, d'autre part », 26 août 1675, cote TP1,S28,P1167, Id 401256.

« Fonds Ministère des Terres et Forêts - Archives nationales à Québec », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://advitam.banq.qc.ca/notice/263403 : consulté le 23 janv. 2025), « Jugement rendu par le juge prévôt Guillaume Roger en faveur de Jean Méthot (Métot, Metet), farinier demeurant au moulin de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges, propriété des Révérends Pères de la Compagnie de Jésus, seigneurs dudit lieu, dans le procès l'opposant à Michel Huppé, Jacquette Archambault, veuve de Paul Chalifou (Chalifour, Chalifoux), André Parent, Jacques Parent, Pierre Parent (fils), Maurice Paquet (Pasquier) et André Coudray, tous habitants de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges, lesquels sont condamnés pour avoir fait moudre leur grain ailleurs qu'au moulin seigneurial tenu par ledit Jean Méthot (Métot, Metet) », cote 21,S64,SS5,SSS5,D118, Id 263403.

« Recensement du Canada, 1667 », Bibliothèque et Archives Canada (https://www.bac-lac.gc.ca/eng/CollectionSearch/Pages/record.aspx?app=fonandcol&IdNumber=2318857&new=-8585951843764033676 : consulté le 22 janv. 2025), entrée pour Maurice Pasquier, 1667, Costes de Ste-Genevieve, St-Francois et St-Michel, page 72 (du PDF), instrument de recherche MSS0446, item 2318857 ; citant les données originales : Centre des archives d'outre-mer (France) vol. 460.

« Recensement du Canada fait par l'intendant Du Chesneau », Bibliothèque et Archives Canada (https://www.bac-lac.gc.ca/eng/CollectionSearch/Pages/record.aspx?app=fonandcol&IdNumber=2318858&new=-8585855146497784530 : consulté le 22 janv. 2025), entrée pour Maurice Paquier, 14 nov. 1681, image 276 (du PDF), Bourg-Royal, instrument de recherche MSS0446, MIKAN no. 2318858 ; citant les données originales : Centre des archives d'outre-mer (France) vol. 460.

Fédération québécoise des sociétés de généalogie, base de données du Fichier Origine (https://www.fichierorigine.com/recherche?numero=243151 : consulté le 16 janv. 2025), entrée pour Mery (b. Émery) PAQUET / PASQUIER (personne 243151), mise à jour le 25 juil. 2021.

Fédération québécoise des sociétés de généalogie, base de données du Fichier Origine (https://www.fichierorigine.com/recherche?numero=243150 : consulté le 16 janv. 2025), entrée pour Maurice PAQUET / PASQUIER (personne 243150), mise à jour le 9 sept. 2024.

Université de Montréal, base de données du Programme de recherche en démographie historique (https://www-prdh-igd-com/Membership/fr/PRDH/Famille/3496 : consulté le 22 janv. 2025), entrée du dictionnaire pour Francois BIVILLE PICARD et Marie Marguerite PAQUET PASQUIER, union 3496.

Ibid. (https://www-prdh-igd-com/Membership/fr/PRDH/Famille/4490 : consulté le 22 janv. 2025), entrée du dictionnaire pour Bernard GONTHIER et Marie Marguerite PAQUET PASQUIER, union 4490.

Ibid. (https://www-prdh-igd-com/Membership/fr/PRDH/Famille/4876 : consulté le 22 janv. 2025), entrée du dictionnaire pour Rene PAQUET PASQUIER et Marie Helene LEMIEUX, union 4876.

Ibid. (https://www-prdh-igd-com/Membership/fr/PRDH/Individu/59421 : consulté le 30 janv. 2025), entrée du dictionnaire pour Jeanne PAQUET PASQUIER, personne 59421.

Ibid. (https://www-prdh-igd-com/Membership/fr/PRDH/Individu/59391 : consulté le 30 janv. 2025), entrée du dictionnaire pour Louis PAQUET PASQUIER, personne 59391.

Ibid. (https://www-prdh-igd-com/Membership/fr/PRDH/Individu/59273 : consulté le 30 janv. 2025), entrée du dictionnaire pour Francois PAQUET PASQUIER, personne 59273.

Ibid. (https://www-prdh-igd-com/Membership/fr/PRDH/Individu/59420 : consulté le 30 janv. 2025), entrée du dictionnaire pour Rene PAQUET PASQUIER, personne 59420.

Ibid. (https://www-prdh-igd-com/Membership/fr/PRDH/Individu/59332 : consulté le 30 janv. 2025), entrée du dictionnaire pour Jacques PAQUET PASQUIER, personne 59332.

Ibid. (https://www-prdh-igd-com/Membership/fr/PRDH/Individu/5594 : consulté le 30 janv. 2025), entrée du dictionnaire pour Marie Francoise PAQUET PASQUIER, personne 5594.

Université de Montréal, base de données du Programme de recherche en démographie historique (https://www-prdh-igd-com/Membership/fr/PRDH/Individu/59391 : consulté le 23 janv. 2025), entrée du dictionnaire pour Louis PAQUET PASQUIER, personne 59391.

« Bourg-Royal », fiche toponymique, Ville de Québec (https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/patrimoine/toponymie/fiche.aspx?IdFiche=5362 : consulté le 22 janv. 2025).

« Rue Maurice-Paquet », fiche toponymique, Ville de Québec (https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/patrimoine/toponymie/fiche.aspx?IdFiche=5684 : consulté le 22 janv. 2025).

« Rue des Pasquiers », fiche toponymique, Ville de Québec (https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/patrimoine/toponymie/fiche.aspx?idFiche=9086 : consulté le 22 janv. 2025).

« Chemin de la Canardière », fiche toponymique, Gouvernement du Québec, Commission de toponymie (https://toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?no_seq=183113#:~:text=La%20Canardi%C3%A8re%20fut%20le%20lieu,dans%20les%20battures%20de%20Beauport : consulté le 23 janv. 2025).

Jocelyne Nicol-Quillivic, « Les Pasquier : Émery et ses enfants Maurice, Marguerite et René », Migrations.fr (http://www.migrations.fr/PASQUIER_PAQUET/pasquier.htm) [archivé].

Frère Alcas f.o.c, Zéphirin Paquet, sa famille, sa vie, son œuvre (Québec : 1927).